Carte nel Vento

Carte nel Vento

periodico on-line

del Premio Lorenzo Montano

a cura di Ranieri Teti

periodico on-line del Premio Lorenzo Montano

Lorenzo Montano (1895-1958), il poeta cui è dedicato l'omonimo Premio organizzato dalla rivista "Anterem", nel 1956 ha deciso di pubblicare in volume i suoi "scritti dispersi" e li ha raccolti sotto il titolo "Carte nel Vento", volume edito da Sansoni.

Riproponiamo lo stesso titolo per la nostra rivista On Line, perché, come Montano, anche noi intendiamo mettere insieme ciò che il tempo ha "disperso" o il vento si prepara a fare.

(Per un problema tecnico del vecchio sito abbiamo irrimediabilmente perduto alcuni documenti dei primissimi numeri)

Gennaio 2025, anno XXII, numero 55

Carte nel Vento

periodico on-line

del Premio Lorenzo Montano

a cura della redazione di "Anterem"

Nel 2020 si sono addensate sulla redazione di Anterem le nubi più nere: gestire l’editrice e il premio Montano in lockdowm, senza incontri e senza forum, portare a pubblicazione il numero 100 e quindi chiudere dolorosamente la rivista. L'incidente di Flavio e la pandemia, i problemi di salute e familiari, la giuria ridotta ai minimi termini. Rimasti in pochissimi a poter occuparsi delle note di presentazione.

E, viceversa, come un dono, la qualità altissima delle opere presentate al premio. Un onore grande per noi. La forza di ridare vita all'editrice. Grazie anche alla bellezza degli inediti. E opere edite strepitose. Lo testimonia il numero elevato di segnalati e finalisti. E soprattutto la qualità dei lavori. La forza della poesia.

Abbiamo dovuto attendere il 2021 per ridefinire la nuova redazione, ampliando la giuria del premio e tornando ad essere voci plurali nella recensione delle opere. Per il 2020, invece, ci presentiamo in pochi all'appello per le note e ci perdonerete la presenza pervasiva per l’edito…

Un edito di una forza poetica incredibile, nella ricchezza dei temi e degli stili. Si è già potuta constatare, nel numero precedente, la grande qualità dell'opera vincitrice e delle raccolte edite segnalate speciali. In questo numero sono presentate le diciotto edite finaliste.

Sono opere di grandissima qualità, lineari e sperimentali, liriche e filosofiche, che abitano poeticamente il reale, il sogno, il mito, il pensiero. Tra Cardini e Graffiti, Tavole e stanze, Polveri Squame Piume. In una Scena muta come nel Giardino della gioia. Muovendosi lungo Coordinate per la crudeltà e Levels. Portandoci Notizie da Patmos come da NT (nessun tempo). Aprendo spiragli onirici con scacciamosche (nugae) e speculativi con Colpa del mare e altri poemetti. Costruendo un Taccuino dell’urlo e Teatr/azioni. Modellando mito e tragedia in Figura e componendo Lilith. Un mosaico. Muovendo sulle orme innevate di Lupa a gennaio e proponendoci visioni con Una visita a Hölderlin.

Gli autori Nicoletta Bidoia, Fabrizio Bregoli, Maria Grazia Calandrone, Sonia Caporossi, Silvia Comoglio, Elena Corsino, Bruno Di Pietro, Rita R. Florit, Daria Gigli, Alessandra Greco, Marica Larocchi, Vincenzo Lauria, Fabrizio Lombardo, Alberto Mori, Davide Nota, Fabio Orecchini, Ivan Schiavone, Massimo Scrignòli, sono tutti presentati da Laura Caccia.

Un piacere e un onore occuparsi di opere di così alto livello. Un grande dono per il premio Montano. Premio che, nell'edizione che sta per essere inaugurata, avrà scadenza il 15 maggio 2025: attendiamo le vostre opere inedite ed edite, certi sempre dell'alta qualità dei lavori, così come della partecipazione costante e attiva alla comunità poetica di Anterem.

La redazione

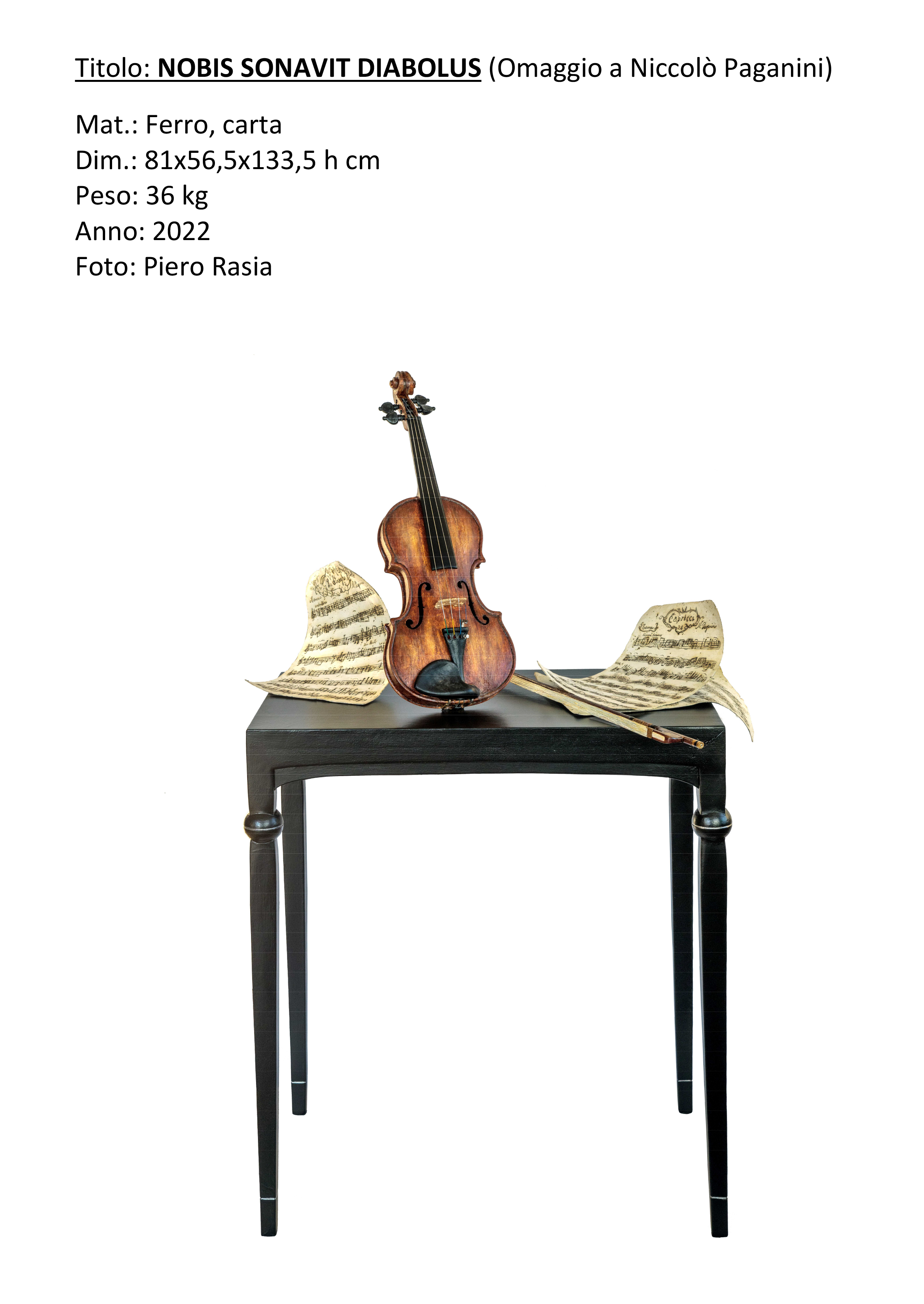

In copertina: Nobis sonavit diabolus (Omaggio a Niccolò Paganini), scultura di Gibo Perlotto

(anno 2022; Materiali Ferro, carta; Dimensioni 81x56,5x133,5 h; Peso 36 kg; Foto di Piero Rasia)

Nicoletta Bidoia, da “Scena muta”, Ronzani Editore 2020, nota di Laura Caccia - La parola che danza

La parola che danza

Perché la parola possa danzare occorre creare silenzio intorno. Fare del tacito il protagonista. Sul palcoscenico, come sulla pagina bianca. E perché possa trovare espressione occorre predisporre fondali di vita in cui fare esperienza di tutto il sospeso, il nascosto, il non detto. Necessita che si metta a nudo ciò che, nel paesaggio visibile, il silenzio accompagna: il biancore delle nevi e dei ghiacci, la durezza della stagione invernale, la stretta del gelo che assidera storia e natura. E che si penetri in ciò che, nel paesaggio invisibile, il silenzio custodisce: l’oscuro, il segreto, l’enigma.

Così Nicoletta Bidoia ci conduce, in Scena muta, attraverso i rigori taciti della realtà e la dolcezza misteriosa del reale più intimo, tra ‘La morsa’ e ‘Il caro enigma’. Cercando di «sottrarre al chiaro / ciò che conta», di esprimere quel «sentimento oscurato dalle labbra» che possa essere reso con la sola forza interiore. Quando il dolore «si imbosca / nelle parole». Fino a che la voce possa trovare, dentro di sé, i suoi passi, così come, nel movimento del corpo, il suo ritmo. A partire da quanto messo in luce dalla danza. Facendo rivivere sia le esperienze adolescenziali, nelle parti in prosa di ‘Ora per allora’, sia quelle di una figura leggendaria del balletto classico, nei versi dedicati a Vaslav Nijinsky in ‘Finiremo per trovarci’, attraverso la rielaborazione poetica dei suoi Diari. Uscendo così dal mutismo, per quanto in grado la danza, nei virtuosismi del ballerino russo, di mettere in luce interiorità e visione, intensità e follia, profondità e vertigine

Una danza che, dopo aver attraversato gelo e oscurità, non possa accontentarsi delle coreografie del visibile. Una danza che si faccia verità. Che, come il principio, scardini e stremi. E che richieda una scena muta intorno per innalzarsi e rimanere in sospeso. Che si nutra di quel sollevarsi nell’aria che più che movimento è immobilità e silenzio. Nella vertigine della fissità. In quell’azzurro che Nijinsky, anche nelle parole dell’autrice, afferma di conoscere, attraverso la sua capacità estrema di alzarsi in volo e di prolungarne la sospensione. In quel silenzio e in quella sospensione la parola poetica di Nicoletta Bidoia si fa anch’essa danza, scegliendo una «scena / da poco», «i versi muti di chi muore a sé / e non ritorna» e «una sintassi nuova / dove i segreti sostano per qualche ora / chiamandosi per nome».

Da: La morsa

Quando finirà

questo secolo lungo di ghiacci

e novene, l’irrigidirsi dei propositi

che cristallizzano col fiato?

Ci chiediamo se sia del bianco

l’invenzione dell’eterno.

***

Abbiamo puntellato le travi

perché non cedano agli inverni

e trovino forza dal basso.

Conversiamo sottovoce di pane

e di vento e di come da tempo

si raffreddi anche la retina

che tutto stenta a trattenere.

Ogni giorno, prima di uscire,

mandiamo a memoria gli alfabeti,

li prepariamo a concentrarsi

su pensieri di tundra

e la durezza che c’è.

Da: Il caro enigma

Eppure in questo esilio

c’è spazio per sussurri,

premure e capogiri

che si appoggiano alla gioia.

La si vede a occhio nudo.

In questa calma teoria di silenzi,

che cova godimenti e pleiadi

più intime, c’è una sintassi nuova

dove i segreti sostano per qualche ora

chiamandosi per nome.

E se è arduo decifrare nelle stanze

le rotte degli amanti, tradurremo

ogni passo in una data,

nell’ora immacolata della notte.

***

Siete tutti così intelligenti, così attivi.

Qui è scena muta, è scena

da poco. Si depongono

le attitudini come chi preferisce

mancare lo scopo e ama solo

i tempi morti.

Da: Ora per allora

III

Tornò settembre, il secolo era diverso; Com-prai al mercato tre rose bianche, una per ogni tomba. Prendemmo il treno per la laguna e puntammo dritte a San Michele. Questa volta il noi era due. Con la mappa del cimitero cercammo le lapidi e una scopa per pulirle. Il sole alto delle undici, il cielo limpido dei mistici. Pregammo Brodskij, Diaghilev e Stravinsky, li implorammo di esistere là dove già erano. Una rosa per chi si spaesa. Una rosa per la caduta. E una per chi resta.

Da: Finiremo per trovarci

I

Abbaglia ancora la bianca e santa Pietroburgo,

la neve appoggia sulle spalle il suo saluto.

Ala Scuola Imperiale ero Nežinka, il ‘tenero’,

ero il nervoso periodare del veggente. Io vedo tutto, io vedo il dolore che si imbosca nelle parole, il sentimento oscurato dalle labbra, io ascolto il mite, i versi muti di chi muore a sé e non ritorna. […] Già da allievo miracolavo nel salto perché se parto alla volta del cielo è per restarvi a lungo a mezz’aria. Non conosco altro azzurro se non quando prolungo l’incontro là in alto e mi sospendo, vi penso, mi calmo. E dopo ogni indugio ritorno a quel fuoco, plano, scendo in me come un perdono. […] II […] Per essermi fedele devo tradire l’aria di prima, il mio mulinare nel vento, devo interrare l’astro e l’arcata perché è venuto un tempo di pietra inatteso, c’è un’altra vertigine. Mai si è visto così tremendo il battito di ciglia dell’immobile. […] III […] Penso spesso alle stelle perciò so chi sono. Veglio il mondo e indovino. Sulla soglia aspetto e col palmo della mano a conchiglia raccolgo le voci all’orecchio, le attendo. Sono il solo in ascolto. […] In Finiremo per trovarci sono in corsivo nel testo le frasi di Vaslav Nijinsky tratte dai suoi Diari, nelle traduzioni di Gabriella Luzzani e Maurizia Calusio (entrambe per Adelphi). Nicoletta Bidoia, è nata nel 1968 a Treviso, dove lavora presso l’ufficio di un ente pubblico, e vive in provincia. Ha pubblicato i libri di poesia Alla fontana che dà albe (2002), Verso il tuo nome (2005, con prefazione di Alda Merini), L’obbedienza (2008, con prefazione di Isabella Panfido) editi da Lietocolle, e Come i coralli (2014) con La vita felice. Nel 2013 è uscito il libro di narrativa Vivi. Ultime notizie per Luciano D. per le edizioni La Gru. Nel 2006, con la cantautrice Laura Mars Rebuttini, ha ideato e realizzato lo spettacolo Un piccolo miracolo. Nel 2019, insieme al cantautore Gerardo Pozzi, ha realizzato lo spettacolo Sotto terra, sopra un prato. Ha inoltre collaborato con altri musicisti in occasione della presentazione dei suoi libri, tra cui: la cantante goriziana Gabriella Gabrielli, i cantanti romani Sara Modigliani e Andrea Belli e l’arpista Tiziana Tornari. Più volte è stata ospite a Fahrenheit di Rai Radio3 nella rubrica giornaliera “Il poeta della settimana”, in occasione dell’uscita de L’obbedienza e di Come i coralli, e nella rubrica “Il libro del giorno” presentando Vivi. Ultime notizie di Luciano D. nel dicembre 2013 (questa registrazione si trova in Youtube). Alcune sue poesie, apparse anche in raccolte e riviste, sono state tradotte in spagnolo nel libro Jardines secretos. Joven Poesìa Italiana, a cura di E. Coco (Sial, Madrid, 2008). Negli anni, è stata ospite al PoesiaFestival di Modena, al Festival di poesia internazionale di Genova, al Festival Vicino-Lontano di Udine, al Festival dei Matti di Venezia e al CartaCarbone Festival di Treviso. Oltre che in provincia di Treviso, ha effettuato presentazioni a Roma (Casa Internazionale delle Donne, Libreria Odradek e Libreria Altroquando), Bologna (Feltrinelli), Venezia (ex Mondadori, Fondazione Querini Stampalia, Libreria Marco Polo), Milano, Reggio Emilia, Cesenatico, Varallo Sesia, Gorizia, Brescia-Padernello, Opi (invitata da Dacia Maraini) e in altre città. Compone collage e teatrini di carta (rintracciabili sul canale stroega di Youtube e stroega di Instagram).

Fabrizio Bregoli, da “Notizie da Patmos”, La Vita Felice 2019, nota di Laura Caccia - Riparazione e oltre

Riparazione e oltre

Ci sono luoghi marchiati dall’abbandono e dall’esilio. Altri dal ritorno e dalla riparazione. Quali Notizie da Patmos ci giungono da Fabrizio Bregoli? Forse la dura arte del rientrare in patria, come ci precisa fin da subito la citazione in esergo dalla Comedia. Forse l’esigenza personale di affrontare il proprio vissuto e di riparare il passato. Forse quella più generale proiettata verso una ricerca di senso e di padri. A partire da ‘Nel nome del padre’, che dà titolo alla prima sezione. E da un quarto comandamento che diventa «Onora il nulla / il solo che ci è dato». Un padre che si dilata nei suoi significati plurimi fino ad arrivare ai fondamenti del cosmo, della vita, della poesia. Non solo per consentire il confronto con il «padre esatto di un teorema sbagliato», ma anche per dare modo di trovare, attraverso la parola, una «paternità restituita», una «Terra salda», l’ordine nel caos.

Non a caso l’autore, per affrontare la complessità, fa spesso utilizzo nella sua poetica delle strutture delle scienze esatte. Qui ne fa esplicita dichiarazione in premessa: per come a colmare una mancanza, suturare un baratro occorra mettere in atto una specifica «Arte della riparazione», propria dell’algebra come della poesia. La riparazione, però, come la poesia, chiede altro. Così questa poetica scarta, cerca «un passo in più, un verso oltre». Cerca un altrove e «in quell’altrove, un oltre». Vuole certo ricomporre, riparare, ma andando oltre, scuotendo il linguaggio consueto e capovolgendo assiomi. Nel solco, tra le molteplici altre suggestioni, della fisica quantistica, della relatività, delle geometrie non euclidee. Così come nell’apporto pluridimensionale delle arti e, a incrociare le domande di senso, delle riflessioni filosofiche e religiose.

Mentre si fa contaminare da matematica e musica, fisica e teologia, cinematografia e poetiche degli autori amati, la scrittura etica di Fabrizio Bregoli pare cercare in Patmos il perno del suo ritrovarsi. Nel rigore matematico e nella poesia degli endecasillabi. Nel pericolo e nel rischio della ricerca di senso. Confidando però nella parola che, nonostante le apocalissi private e collettive, può riparare e portare notizie salvifiche. Patmos: che, secondo tradizione, fu luogo di esilio e di elaborazione dell’Apocalisse di Giovanni, libro colmo di visioni tese allo svelamento attraverso immagini allusive e simboli anche numerici. Patmos: da cui prende spunto Hölderlin nella lirica omonima, densa, insieme, di prossimità e di inavvicinabilità al divino, per indicarci come cresca la salvezza dove c’è il pericolo, proprio al fine di poter partire e quindi ritornare più fedeli al senso.

Da: NEL NOME DEL PADRE

VOCABOLARIO MINIMO

Se scrivo è per non dire, cabotare

il bianco della resa, i giorni miti

del nostro indocile armistizio. Scrivo

la vena innominata della pietra,

veglio l’angolo illeso del respiro

quel suo retaggio fossile.

Accolgo la voce spoglia, il suo sfratto

il corpo intatto del ripudio.

Scrivo di noi, di un verbo contraffatto,

del suo frutto disseccato

sul pegno delle labbra. Scrivo di noi

grammatica di un vento lapidato.

Da: MISTERI INGLORIOSI

QUARTO COMANDAMENTO (RIPRESA)

Rimane la poesia, spietata e imbelle

tutt’intero il suo soldo bucato,

l’ovvio scrivere ciò che non sai dire

– assioma sghembo di un figlio scontato.

Onora il nulla

il solo che ci è dato.

Da:(DIGRESSIONE QUANTISTICA)

(PLANCK

(A invaderci talvolta

è un bisogno d’ordine, disgregare

il continuo indistinto delle vite,

parcellizzarle per addensarne il senso

rendere il vuoto confutabile.

Forse dobbiamo a questo il nostro perderci,

redimere quel ganglio opaco

tutto il suo corpo nero

ed anche noi scoprirci irradiazione

di un fulcro stabile, luce compatta

cifra di una costante universale.

Da: CARTEGGIO CLANDESTINO

NOTIZIE DA PATMOS

Comincia tutto ripetendo un nome

da un buio prossimo, colpo di coda

di qualche creatura d’abisso. Dopo

è la stagione del balbettio – certe

muschiose lallazioni – infine frasi

fatte, proverbi storpiati, eserghi

o falsi. Rovine che non sorreggono.

Comprendi davvero d’essere lingua

quando il futuro diventa ipoteca,

passato da riscrivere, scandire

polso a polso la ruggine dei chiodi.

La poesia non cambia nulla

è il nulla che la cambia. La fa possibile.

Da: BREVIARIO APOCRIFO

JOHN CAGE 4’33”

Nessun verbo migliore per descriverci

dell’intenzione che si fa rinuncia,

quel suo zero assoluto. Boreale.

Tutto il blasfemo

del suo parto gemellare

suono e sua scomunica.

Noi siamo entrambi. Quella voce

inabitata e tutto l’impossibile

del suo silenzio.

Da: COME UN INIZIO

*

Non si scrive d’amore, caro Rilke.

Se ne può dire solo per pudore

la luce impenitente dello scandalo

l’arteria dove si frantuma il legno.

Eppure che cos’è questo tacerne

se non per negazione dirne, ammetterci

imperfetti, cercarci oltre l’assunto

dello sguardo, quel sottinteso sordo?

Ed anche qui

l’amore lo si è scritto, in privazione

ipotesi che non si dà una prova.

Il nostro, un dimostrarlo per assurdo.

**

Quando s’addensa, dove

trapana – è un vuoto. Dopo (dopo, quando?)

in quell’altrove, un oltre:

la resa necessaria, un

silenzio sull’arco della parola.

Celato in quel mai, un ναί

il suo bianco fragilissimo. La neve

delle sue mani.

Fabrizio Bregoli, nato nel bresciano, risiede da vent’anni in Brianza. Laureato con lode in Ingegneria Elettronica, lavora nel settore delle telecomunicazioni.

Ha pubblicato “Cronache Provvisorie” (VJ Edizioni, 2015), “Il senso della neve” (puntoacapo, 2016), “Zero al quoto” (puntoacapo, 2018), “Notizie da Patmos” (La Vita Felice, 2019).

Sue opere sono incluse in “Lezioni di Poesia” (Arcipelago, 2015) di Tomaso Kemeny e in “iPoet Lunario in Versi 2018” (Lietocolle, 2018), sulle riviste “Il Segnale”, “Alla Bottega”, “Le voci della Luna”, “Il Foglio Clandestino”, in numerose altre antologie, sui più noti blog di poesia.

Ha inoltre realizzato per i tipi di Pulcinoelefante il libriccino d’arte “Grandi poeti” (2012) e per le edizioni Fiori di Torchio la plaquette “Onora il padre” (Seregn de la memoria, 2019).

Ha conseguito numerosi riconoscimenti per la poesia inedita, fra i quali gli sono stati assegnati i Premi San Domenichino, Daniela Cairoli, Giovanni Descalzo, Luciano Nicolis, Piemonte Letteratura, Terre di Liguria, Il Giardino di Babuk, il Premio “Dante d’Oro” dell’Università Bocconi di Milano, il Premio della Stampa al Città di Acqui Terme e più volte è stato segnalato e finalista ai premi Guido Gozzano e Lorenzo Montano.

Per la poesia edita gli sono stati assegnati, fra gli altri, i Premi Guido Gozzano, il Premio Letterario Internazionale Indipendente, Città di Umbertide e Rodolfo Valentino.

Collabora come recensore con il sito letterario “LaRecherche.it“, con la pagina Facebook “Poeti Oggi” e fa parte della redazione del blog letterario “Laboratori Poesia” per cui cura la rubrica “Poesia a confronto”.

Il sito dedicato alla sua poesia è: https://fabriziobregoli.com

Maria Grazia Calandrone, da “Giardino della gioia”, Mondadori 2019, nota di Laura Caccia - La cura dell’esistere

La cura dell’esistere

L’esistere chiede cure. Il suo giardino attenzioni. Per lo sbocciare del sentire, il gioire al colmo della fioritura, le situazioni infestanti, le calamità. Così come per lo sfiorire, l’appassire, il morire. E per la solitudine, la nostalgia, il dolore.

La poetica di Maria Grazia Calandrone in Giardino della gioia si prende cura di tutto, senza dimenticare alcun elemento del vivere, alcun sentire umano. Tra amore e disamore, bene e male, cura e abbandono, affetti e violenza, attenzione agli ultimi e atrocità di guerra. Oscillando in modo significativo e continuo tra le polarità della vita umana e del cosmo, del visibile e del mistero, del corpo e dell’anima.

A partire dai primi versi della raccolta, in ‘Io sono gli altri’. Dove pare di vedere riflessi i fotogrammi di Corpo e anima di Ildikó Enyedi. E dove si evidenzia, fin dall’esordio, come il prendersi cura riguardi l’attenzione alla fisicità mortale, così come al mistero spirituale. E, proseguendo nei testi, nel testimoniare di questo tutto l’esistere. Anzi ‘Il puro esistere’. Tutto quello che concerne il corpo: il corpo fisico, il corpo dell’altro, il corpo delle cose, la consistenza della materia, la ferita, la violenza, il taglio. E tutto quello che afferisce all’anima: l’emozione, il sogno, il mistero, il sogno stesso della materia. A costituire, con questo insieme, i presupposti delle relazioni sociali: la pietà, la compassione umana, la condivisione. In piena risonanza con l’altro e con gli altri, con la vita e con il cosmo, con la materia e con la storia. Nella convinzione profonda del senso etico e politico del vivere comune.

Una consonanza con l’esistere basata sulla gioia, che ne mette a fuoco l’apertura temeraria. In questo simile all’indagine di Jean-Luc Nancy sulla felicità, in quanto esposizione continua e rischiosa al fuori, in una fame di vita all’infinito che qui si ritrova nel sentirsi «esposti / alla felicita», in un «incessante / inno di gioia». Nel vibrare, a volte felice a volte drammatico, con tutto quanto accade e appare e, insieme, con quanto si cela nell’ignoto che la poesia riesce ad intercettare, per cui «basta il linguaggio, per / essere davanti / al mistero». Ed è una consonanza ancora, questa di Maria Grazia Calandrone, con la poesia stessa, poiché «le nostre molecole consuonano con la musica profonda della poesia, / che è la stessa in ogni lingua: un ultrasuono, un rumore bianco». Nel giardino del tutto.

Da: GIARDINO DELLA GIOIA

ogni cosa che ho visto di te, te la restituisco amata

tutta la vita è stata un esercizio per tornare

al tuo corpo

caldo come la terra

eppure scrivo della solitudine

di cocci d’osso

in conche di sabbia

scavate

con gli occhi delle scimmie che cercano riparo

corpi come scodelle rovesciate

i catini del cranio colmi di cielo

[…]

Da: TEMPO REALE

Non vediamo le cose come sono, vediamo le cose come siamo.

CONTRO L’ESILIO

Siccome nasce

come poesia d’amore, questa poesia

è politica.

*

La prima volta

che incontrai la persona che avrei amato

quando ci salutammo

provai la povertà d’essere al mondo, uno stento

irreparabile

dell’intero

essere emerso. Fu

più che una mancanza

un mancamento:

lo scodamento di un nero

getto di plasma

attraversava la costellazione

MGC 1.9.6.4 (uno.nove.sei.quattro). Il bene

lo riconosci cosi, quando vedi quel microcosmo, capace

di ogni bene e male, allontanarsi

sulla strada assolata

e sai che, se ritorna, smetterà un dolore

lungo tutta la vita, la nostalgia

che non sapevi provare e stava

sconosciuta e vicina come l’ombra alle spalle,

tua in silenzio e miseria

come la gioia che con la neve dura.

Roma, 20 luglio 2018

Da: IL PURO ESISTERE

STRUMENTI

Impara a fare le poesie come si fa il pane.

Impara a fare il superfluo. La nostra specie

si è ingegnata nel costruire oggetti

funzionali all’impianto biologico

del quale è dotata – le mani (forchette, penne, sigarette)

– o le gambe (pedali, automobili). Molto

veniamo rimpiazzati dagli oggetti.

Lo scopo è essere sostituiti nelle cure primarie degli apparati.

[Lo scopo è

essere liberi. Scorporare.

Oltre, stanno le rocce e gli alberi, quiete entità respiranti

che non appartengono a nessuno

e a niente di quanto si dissolve nell’atmosfera prima di toccare

[terra

Parola sostanziale regredita

dalla bocca alla mente

Verde, senza fiori, aromatica, verde di sangue raffermo, verde

[e petrosa, instabile

nella gioia matematica dello spazio

dove il reale è il vuoto della fisica

fra i battitori del grano

sopra una terra diventata immobile per l’attrito rovente delle

[atmosfere

su corpi che la poesia non salva.

Da: NEL SOGNO DELLA MATERIA

CIÒ CHE NON È MAI STATO È CIÒ CHE RESTA

Chiama «sole pomeridiano» un arco di memoria

tra solitudine e solitudine.

La sua lingua non basta, a dire «esilio».

Apre una mappa dei corpi celesti.

Trascrive le corrispondenze con l’atlante

anatomico (australopithecus

afarensis). Chi è il prossimo? «Proxima Centauri

si trova a circa 4,2 anni luce di distanza

da noi, pari a 270.000 volte la distanza fra la Terra

e il Sole». Vuole incontrare i simili. Vuole cominciare

ricordando il colore dello stagno nei pomeriggi estivi, quel ronzio

cosi prossimo al canto. Soprattutto, vorrebbe

ricordare una vita ancora possibile,

dove un gruppo di esseri umani ogni anno ripara

i danni della salsedine e del vento

sulle palizzate. Ma è lontana. È davvero

lontana. Si ripete che niente

è andato sprecato. In embrione

vede la fortuna.

Maria Grazia Calandrone (Milano, 1964) vive a Roma. Poetessa, scrittrice, giornalista, drammaturga, artista visiva, autrice e conduttrice Rai (ultimo ciclo: “Poesia in technicolor”), scrive per «Corriere della Sera» e per il settimanale «7»; dal 2010 pubblica poeti esordienti sul mensile internazionale «Poesia» e divulga poesia a RaiRadio3; è regista del ciclo di interviste “I volontari”, un documentario sull'accoglienza ai migranti e del videoreportage su Sarajevo “Viaggio in una guerra non finita”, entrambi pubblicati da «Corriere TV». Premio Montale 1993 per l’inedito, tiene laboratori di poesia nella scuola pubblica, in carceri, DSM, con i migranti e presta servizio volontario nella scuola di lettura per ragazzi “Piccoli Maestri”. Libri di poesia: La scimmia randagia (Crocetti, 2003 – premio Pasolini Opera Prima), Come per mezzo di una briglia ardente (Atelier, 2005), La macchina responsabile (Crocetti 2007), Sulla bocca di tutti (Crocetti 2010 – premio Napoli), Atto di vita nascente (LietoColle 2010), La vita chiara (transeuropa 2011), Serie fossile (Crocetti 2015 – premi Marazza e Tassoni, rosa Viareggio), Gli Scomparsi – storie da “Chi l’ha visto?” (pordenonelegge 2016 – premio Dessì), Il bene morale (Crocetti 2017 – premi Europa e Trivio) e Giardino dellagioia (Specchio Mondadori 2019 – seconda edizione gennaio 2020), le traduzioni: Fossils (SurVision, Ireland 2018), Sèrie Fòssil (Edicions Aïllades, Ibiza 2019 – traduzione di Nora Albert) e l’antologia araba Questo corpo,questa luce (Almutawassit Books, Damasco 2020 – traduzione di Amarji); è in Nuovi poeti italiani 6 (Einaudi 2012). Libri diprosa: L'infinito mélo, pseudoromanzo con Vivavox, cd di sue letture dei propri testi (sossella 2011), Per voce sola, raccolta di monologhi teatrali, disegni e fotografie, con cd di Sonia Bergamasco ed EstTrio (ChiPiùNeArt 2016) e Un altro mondo, lo stesso mondo. Una riscrittura del Fanciullino di GiovanniPascoli (Aragno 2019); suoi racconti sono presenti in Nell’occhio di chi guarda (Donzelli 2014), Deaths in Venice (Carteggi Letterari 2017), Princesa e altreregine – a cura di Concita De Gregorio (Giunti 2018) e Un altro mondo, lo stesso mondo, riscrittura del Fanciullino pascoliano (Aragno 2019). Libri dicritica: ha curato e introdotto i volumi di poesie di Nella Nobili Ho camminato nel mondo con l'anima aperta (Solferino 2018) e Dino Campana. Preferisco il rumore del mare (Ponte alle Grazie 2019). Dal 2009 porta in scena in Europa il videoconcerto Senza bagaglio e dal 2018 Corpo reale, musica di Stefano Savi Scarponi e accompagnamento alla batteria di Arturo Casu. Nel 2012 vince il premio “Haiku in Italia” dell’Istituto Giapponese di Cultura e nel 2017 è nel docufilm di Donatella Baglivo “Il futuro in una poesia”, nel progetto “Poems With a View” del regista israeliano Omri Lior e nel progetto internazionale “REFEST – Images & Words On Refugee Routes”, pubblicato da “il Reportage”. Ha collaborato con i programmi di televisivi di Rai Letteratura e Cult Book. Sue sillogi compaiono in antologie e riviste di numerosi paesi. Il suo sito è www.mariagraziacalandrone.it

Sonia Caporossi, da “Taccuino dell’urlo”, Marco Saya Edizioni 2020, nota di Laura Caccia - Una cornice per il caos

Una cornice per il caos

Dopo L’urlo pittorico in serie di E. Munch e l’Urlo poetico di A. Ginsberg, Sonia Caporossi, in Taccuino dell’urlo, ci mostra un’altra modalità per esprimere la tensione emotiva che sboccia in un grido di dolore. Un urlo interiore che, in questi versi, si fa riverbero tra l’assenza e il richiamo, l’abbandono e il ritorno, il conflitto e l’oblio. Un urlo che non viene lasciato esplodere come nelle tele di Munch, ma che, dei suoi quadri sul tema, ha il contrapporsi delle figure in primo piano e ai margini. Così come il contrasto delle tonalità dei colori caldi e freddi, che pare rispecchiarsi, nella raccolta, nei dialoghi-scontri di una conclusa, ma ancora tormentata, storia d’amore. Con l’urlo di lui in primo piano e il virgolettato di lei sempre più evanescente sullo sfondo.

Solo una storia d’amore? Più indizi conducono a individuare la messa a fuoco del testo non solo e non tanto su una relazione affettiva drammatica e sofferta, quanto, attraverso di essa, sul rapporto, indagato a livello poetico, psicologico e filosofico, con il reale. Nella frattura tra desiderio e realtà, sogno e inganno, senso e perdita di senso. Nello «scarto tra «sé» e «sé»», nella solitudine che emerge sia dal rapporto amoroso sia in generale dallo stare al mondo. E, insieme, nell’esigenza, che l’urlo sottostante evidenzia, di dare a tale solitudine uno sbocco nella relazione umana come nella scrittura. Così emerge il bisogno di abbracciarsi, simili a «scatole d’assenza / riconoscerci a distanza», a partire da un disagio sociale che trova il suo rispecchiamento nell’Urlo dissacrante di Ginsberg. Così il riuscire a fare sbocciare, dal disagio individuale, la scrittura, tenendo conto di quanto chiaramente preteso dalla poesia. Poiché «per scrivere necessita una rabbiosa solitudine / e un istinto meno che umano».

La scrittura di Sonia Caporossi sperimenta un linguaggio percussivo e dissonante, ad evidenziare la drammaticità della tensione, in vivo contrasto con l’ordine della composizione. Quasi che tale tensione necessitasse di una cornice di contenimento per l’abisso e per il franto del linguaggio e della psiche. Un ordine nel caos. Non a caso il giusto ordine, anche nell’etimo, del Taccuino. Che raccoglie 32 stazioni di appunti-dialoghi numerati e i quadri alfa, omega e, all’interno, phi, dai significati plurimi, a sancire la centralità della riflessione sul desiderio e sulla dimenticanza, sulla «ragione che non trova il senso” e sul «tempo per dire ancora».

I.

si affida a una voce

ode sé stesso nel grembo infecondo degli orecchi

come sentirsi ridere a comando

a piacimento

nel bacchettarsi ieratico dell’imprinting feroce

dell’urlo

del richiamo a chi tace

quando l’ascolto si reitera intonso

nel fingere di prestarsi

di apprestarsi

di arrestarsi

alla domanda gonfia di fiato

quando le labbra si chiudono

nel richiamo

a chi tace

e nessuno risponde

a ciò che ha domandato.

XV.

Nell’assenza

{indesiderata, inerte}

sparge bruciore di :: fumo :: sui pianali del pensiero

quanto di lei gli rimane nel {sogno}

di un’indecenza pagana

nel suo rituale che lo condanna all’attesa

è l’essere scabro delle mani chiuse a pugno

che dentro, nel palmo, nel centro di tutto

concentrano il suo nome-odore-lignaggio

nell’ignobiltà ostentata del peso pericardico

che grava su quel petto illuso di visioni

come se la vedesse a un orizzonte di senso perduto

sorridente, estatica

chiamare il suo nome nel vuoto.

φ.

«mandami un cenno di mancata intesa

eludimi nel sonno

di una ragione che non trova il senso

rapprendimi, comprendimi, prendimi

ama la scorza d’arancia amara che mi avvolge

tocca la mia ovale, imperfetta nudità

sottintendimi, lasciami andare, virami

col timone del timore di paure troppo vuote

rilassami le corde del collo di tensioni

che non sanno duplicare dna d’alienazione

risuonami il colore

di un fonema troppo asciutto

ripetimi le promesse da infrangere

solo perché sei fragile come vetro

annebbiami le certezze, tu che sai di non sapere

abbi pietà e potenza

che c’è tempo per volere

c’è sempre tempo per dire ancora

quando il futuro è malnato e soffuso

come la luce che copre le disgrazie

come l’assenzio che imbeve il pericardio

e poi alla guida non si può mai bere

se non andando incontro

a questo strazio

allacciami le scarpe

per una scalza ingenuità

ricordati dei vuoti di memoria

che lamentavi durante l’impressum

ritorna da dove sei andata

e vieni da dove ti hanno creata

non c’è scampo per l’offesa

e non c’è scabbia sulla mia pelle

perciò toccami, amami, invogliami

incensami intonso e impuro

voglio solo percepire il magro orpello del tuo odore

voglio solo irretire lo scoglio scrostato

del mio assurdo desiderio

non c’è luce

non c’è odore

non c’è amore che possa stare

voglio solo addormentare questa voglia di volere

voglio solo

sempre e solo

rigirarmi dall’altra parte

e poi, stanco di stancarmi

dimenticare.»

ω.

alla fine lui resta in silenzio

nell’abbraccio addormentato

rimando scabro di un lembo di pelle

rabberciato {lungo i bordi} nella fame di poesia

alla fine rinuncia all’amore

si prende in carico l’infarto

l’assassinio autoindotto del cuore

in questa quieta decisione

tanto lo sa che ritornerà

il desiderio del suo {fuoco greco}

perché l’amore non serve poi a tanto

::

per scrivere necessita una rabbiosa solitudine

e un istinto meno che umano, e stanco

di ripensarsi interi

dopo la distruzione.

Sonia Caporossi (Tivoli, 1973), è musicista (con i Void Generator: Phantom Hell And Soar Angelic, Phonosphera Records 2010; Collision EP, 2011; Supersound, 2014; Prodromi, 2017; Anatomy of a Trip, 2019), narratrice (Opus Metachronicum, Corrimano, Palermo 2014, seconda ed. 2015; Deaths in Venice. Racconti dalla laguna, a cura di L. Liberale, Carteggi Letterari 2017; Hypnerotomachia Ulixis, Carteggi Letterari, Messina 2019), critica letteraria e curatrice (Un anno di Critica Impura, Web Press, Milano 2013; Poeti della lontananza, Marco Saya, Milano 2014, con A. Pierangeli; Pasolini, una diversità consapevole a cura di E.Campi, Marco Saya, 2015; Da che verso stai? Indagine sulle scritture che vanno e non vanno a capo in Italia, oggi, Marco Saya, 2017; La Parola Informe. Esplorazioni e nuove scritture dell’ultracontemporaneità, Marco Saya, 2018; La gentilezza dell’Angelo. Viaggio antologico nello Stilnovismo, Marco Saya 2019; Diradare l’ombra, antologia di critica e testi per Claudia Zironi, Marco Saya 2019), poetessa (La consolazione della poesia a cura di F. D’Amato, Ianieri Edizioni, Pescara 2015; Erotomaculae, Algra, Catania 2016; Alla luce di una candela, in riva all’Oceano a cura di L. Leone, L’Erudita, Roma 2018; La forma dell’anima altrui. Poesie in omaggio a Seamus Heaney, a cura di M. G. Calandrone e M. Sonzogni, LietoColle, Como 2019), saggista (La pietà del pensiero. Heidegger e i Quaderni Neri a cura di F. Brencio, Aguaplano, Perugia 2015). Dirige per Marco Saya Edizioni la collana di classici italiani e stranieri La Costante Di Fidia. Dirige inoltre i blog Critica Impura, Poesia Ultracontemporanea, disartrofonie e conduce su NorthStar WebRadio la trasmissione Moonstone: suoni e rumori del vecchio e del nuovo millennio. Vive e lavora nei pressi di Roma

Silvia Comoglio, da “scacciamosche (nugae)”, puntoacapo 2017, nota di Laura Caccia - Nel sonoro del tutto

Nel sonoro del tutto

Non ha origine sulla pagina, come non si conclude in essa, la scrittura di Silvia Comoglio, che in scacciamosche (nugae) conferma questo suo essere parte di altro. Di una totalità. Di una partitura più ampia. Una partitura, in questa raccolta per coro e voci, di cui sembrano rimanere solo brani isolati. Dove i diversi interlocutori appaiono a squarci: un tu spesso richiamato, dai volti molteplici, così come i soggetti sottesi ai pronomi della coralità. Dove la voce e le voci sono in dialogo. Una voce che si esprime in tutte le sue molteplici possibilità, conducendo a una visione e a una lingua altre. Una voce che, mentre nomina il visibile, evoca l’invisibile. Mentre provoca gli interlocutori sottesi, convocandoli in superficie, ne revoca l’affioramento. Mentre invoca, per ottenere una possibilità di conoscenza, tiene a trama fitta il mistero. Nel suo dire onirico, denso di immagini richiamanti in «ogni sogno — / uno scandalo», un turbamento, un presagio.

Qualcosa di sotteso si affaccia tra gli spiragli di suoni e visioni. Musicato tra sogno e finzione, immagine e bugia, anzi «in grazia, enorme, di bugia». Grazia e insieme bugia: forse del mondo che con la sua bellezza pare mascherare il vero, forse della parola nella sua tensione a liberarsi dell’apparenza verso una visione altra. Allora sarà il «buio a scacciamosche» a consentire di disperdere le false verità del visibile che disturbano il vero, per cercarne i segni nell’oscurità e nel sogno. Qualcosa sempre nascosto, in ombra, che solo una lingua onirica può riuscire ad amare. Così titolo e sottotitolo della raccolta appaiono scelti forse proprio per occultarne la relazione amorosa, mascherandola come fastidio da scacciare o come inezia, nugae, quale già in Catullo e Petrarca, tra gli altri, per le loro opere non certo minori.

Una relazione aperta invece a tutto quanto di prossimo al vero, sull’orlo del dire e nei suoi intermezzi, pare in attesa di annunciarsi. Nel dialogo tra le parti, in tondo e in corsivo. Nelle aperture sollecitate dei diversi segni grafici. Nei versi che si dilatano nel tempo, proseguendo anche oltre i post scriptum. E che spaziano muovendosi repentinamente dal terreno dolente e condiviso degli umani all’ultraterreno. Così come nel linguaggio, passando dal dire infantile e quotidiano del «dormire-qui-per-terra» al lessico alto in cui «ú- / signoli stupendi chérubinano in cielo / andando, indietro, tutti a ritroso…». La partitura di Silvia Comoglio è musica senza fine. Nel suo espandersi a ritroso e nell’oltre. Nel sonoro familiare, nel canto delle sfere.

ora dite se fu la notte di pubblica fatica

a farsi, farsi in questa stanza, forma —

gocciolata ad acqua! di sola mia coscienza

adorna, per amore, a peso di stupore

Da: I

di lingua congiunta alla tua forma —

tutto, torna, dopo il sonno a fede del suo tempo,

come se del lato dell’ombra fissata al petto

restasse qui sopra, su questa terra, un baciarmi

forgiato ad elmo pre-cosciente

*

Quanti, ancora, i folli folli di saliva? I mutati

te che passa venuti, sull’ombra della sponda,

come se in grazia, enorme, di bugia?

*

“sia tempo a notte di polmoni il dormire,

dormire-qui-per-terra!, ad atto che conosce

tutto del mio sogno : e sia, sia buio,

buio a scacciamosche!, l’ombra di bastone

che, curva di sutura, ruota sulla stella

sulla corsa sul leone

---

*

Saremo visti sui tempi da sognare,

erranti e ancora soli? a tratti già rimasti

di buio sempre in braccio? tenda, di tre passi,

entrata di difesa nell’ombra dell’elmo che ti porto

in grazia, enorme, di bugia?

Da: II

*

“sei stato, disse, così felice!, di grazia —

immota a luna, dove quanto ti sussurro

sono appena gl’occhi del tempo che non viene,

quésta sola fine vista dove spazia l’ál-

bero mortale —

*

se ti amo —

è per il bordo di bugia, per-chi-mi-sembri

quando sogni, sogni e mi nascondi, tutta —

la bugia

*

fu un dormire, un dormire?,

qui-per-terra, unici e prudenti?

un dormire, dite?, guardando cosa fare

e sognando, sognando poi di tutto —

per sapere cosa fare

---

*

“dirvi che vi prendo sempre solo in sogno?

che di terra vi corico per terra e vi prendo

sempre solo in sogno, sempre dove posso —

esservi-chi-sono?

*

è chiuso, disse, in aurora abbastanza,

il rullare di mani? l’ombra, di tutti,

i cambi di bosco che ú-

signoli stupendi chérubinano in cielo

andando, indietro, tutti a ritroso …

---

*

“questo fu mandato in segno di saluto,

il tempo, nel retro della casa, aperto sulla testa,

a morsa di stupore

_______

*

alla fine ci sentimmo —

consolati! baciandoci sugl’occhi,

su forme, a tempo, più sicure

*

p.s.

tu, sai dirmi?, dei grandi

baci a rispondi del mare di dio

Silvia Comoglio, laureata in filosofia, ha pubblicato le sillogi Ervinca (LietoColle Editore, 2005), Canti onirici (L’arcolaio, 2009), Bubo bubo (L’arcolaio, 2010), Silhouette (Anterem Edizioni, 2013), Via Crucis (puntoacapo Editrice, 2014), Il vogatore (Anterem Edizioni, 2015 – Premio Lorenzo Montano – XXIX Edizione - Sezione raccolta inedita), scacciamosche (nugae) (puntoacapo Editrice, 2017), sottile, a microchiarore! (Edizioni Joker, 2018), Afasia (Anterem Edizioni, 2021), În ape de tăcere/ In acque di silenzio (Editura Cosmopoli, Bacau, 2023), Il tempo ammutinato (partiture) (Book Editore, 2023).

Per Il vogatore è stata composta nel 2015 una partitura dal compositore e pianista Francesco Bellomi e per Via Crucis nel 2016 sono stati realizzati quindici disegni dall’artista Gian Paolo Guerini.

Suoi testi sono apparsi, tra l’altro, nei blog Blanc de ta nuque e La dimora del tempo sospeso, nel sito di Nanni Cagnone, sulle riviste Il Monte Analogo, Le voci della luna, La Clessidra, Il Segnale, Italian Poetry Review, Osiris poetry, nella rivista giapponese δ e nella rivista romena Poezia, e on-line nelle riviste Carte nel vento, Tellusfolio, La foce e la sorgente, Fili d’aquilone. Il portale BombaCarta le ha dedicato La lettera in Versi n. 56 curata da Rosa Elisa Giangoia. E’ presente nei saggi di Stefano Guglielmin Senza riparo. Poesia e Finitezza (La Vita Felice, 2009), Blanc de ta nuque, primo e secondo volume (Edizioni Dot.com.Press, 2011 e 2016) e La lingua visitata dalla neve (Aracne, 2019), nell’antologia Poesia in Piemonte e Valle d’Aosta(puntoacapo Editrice, 2012), in Fuochi complici di Marco Ercolani (Il leggio, 2019) e in Anni di Poesia di Elio Grasso (puntoacapo Editrice, 2020).

Dal 2021 fa parte del Comitato di Lettura di Anterem Edizioni e della Giuria del Premio di Poesia e Prosa Lorenzo Montano.

Elena Corsino, da “Graffiti”, puntoacapo Editrice 2018, nota di Laura Caccia - Graffiare la lingua

Graffiare la lingua

Una parola concentrata, trattenuta tra i lembi di un graffio, di una crepa. Sottratta a tutto il superfluo del dire. Lasciata esposta nel suo farsi sfregio. In Graffiti,nel reciproco rispecchiarsi di versi e di immagini, le poesie di Elena Corsino e le fotografie di Max Carcione concorrono alla rappresentazione del distillato di un senso preciso relativo alle cose e alla lingua. In particolare, l’essere accomunate, la materia e la parola, da uno stesso destino. Resti sopravvissuti alla casualità degli eventi e alle scalfitture del vivere. Tracce superstiti del vuoto e del caos primigeni e, insieme, effetti degli urti, visibili e invisibili, del tempo e dell’esistere.

La materia e la parola. Una parola che necessita di portare alla luce quanto resta sottostante alla trama apparente del visibile, attraverso «i graffi della lingua lacerata». Una materia che esprime il bisogno di liberare l’energia che scaturisce dalle crepe e dalle increspature. E che, insieme, riflettono una stessa condizione, quasi fossero le pagine di un foglio smarginato, graffiato, strappato. O la tela su cui l’incisione di tagli spalanca, come nei lavori di L. Fontana, un varco verso uno spazio altro. «Tagli lasciare / su retina o tela, / lo fa anche il vento» scrive l’autrice, mostrandoci come anche lo sguardo si lasci incrinare e fessurare: «Niente è il vissuto / se non invisibile urto / con scie di crepe, / di figli e ferite, / e luminosi attriti».

È una parola «scabra» quella inseguita da Elena Corsino, cercata tra le crepe di una «lingua / sberciata», nei graffiti da cui germogliano luce e «soffio, respiro vivo». Dai tagli della tela la luce va oltre. Dai graffi della materia trapela il nascosto. Attraverso quelli del dire, scrostato dal «babelico quotidiano», si affaccia «L’oltreterra». E il soffio, che riesce ad emergere, abbraccia la totalità, «nel corpo / che respira audace», come nei movimenti del cosmo. Così è la voce, quando sboccia dal corpo e dal caos «fino al frutto, all’urlo dall’ugola». Così la poesia, quando riesce ad oltrepassare il visibile, a partire da minuscoli sfregi per «infrangere l’infinita trama / a graffi crepe tracce», fino a musicarne il respiro lungo gli «spazi siderali / in battere/ pausa/ e levare».

Tra i graffiti della lingua

sberciata cerco la parola

scampata all’artiglio

delle conseguenze

e delle cause naturali.

Nella fascinazione del caos

e dell’elencazione

inseguo la parola scabra

a nutritura e a calore

della mia forma contratta,

misura e arto del nome.

Sgraffio sfregio scrivo

– la glottide che si contrae –

per un soffio, respiro vivo.

***

Dai corpi primi, quando per vento

tratti e da oscuri dèi congiunti,

dall’oscillante canto degli amanti

fuori del tempo, in spazi siderali

in battere/ pausa/ e levare,

in battere/ pausa/ e levare

nella tensione estrema –

nell’ampiezza prodiga del respiro

vive la sequenza elicoidale:

orme di corpi nella fanghiglia,

bava di parole e di baci,

materia della vita sulla selce –

in battere/ pausa/e levare,

in battere/ pausa/ e levare

nello slancio all’immenso moto.

***

Nottetempo caddero

dall’equamente nero

gocce

tratte da vortice d’omphalos,

da vento di smistamento:

imperdùte e attese

schegge di fuoco e semi,

erronee, scarti

per terra, e cieli.

***

Nell’equilibrio dello zero,

nella casualità del moto

– infrangere l’infinita trama

a graffi crepe tracce:

vacuo per pieno – vana

l’infinitesimale essenza:

la goccia di sangue sul lenzuolo,

la macchia della vita sui lini.

***

Riposano gli occhi

nelle cavità oculari,

s’addensa e si disperde

il mondo –

luce senza segni.

L’oltreterra

è nel corpo

che respira audace:

raccolto nell’alveo quieto

di un momento.

***

Le forme semplici, le spirali

elicoidali della vita, –

radure immense del mio verso

tratto dalla sintassi puntuale

del corpo e del caos –

con la morte dentro

la vita che esplode nel ventre

a moltiplicare l’imperituro gesto

della semina, l’odore del grano.

Fluire, salire, a–cadere

senza dimora fino alle radici

tre le umide zolle

fino al frutto, all’urlo dall’ugola,

nel vortice del vomere

e degli abbracci – vuoto su vuoto

dove un seme è morto

***

Tra i graffi della lingua lacerata

da te-a-me – team – te amo

rimuovo – cado nel cancellare

sgrattare vuoti.

Incido infiniti segni nel tempo

saturo del babelico quotidiano.

da te-a-me – team – te amo

Rimuovo – cado scalfita,

sono muro carta parete pietra,

a sangue da lacerti primordiali

di oscure memorie

di alfabeti sgangherati,

a sparpagliati echi.

Rimuovo – cedo: incido

parola che innervi il gesto

da te-a-me – team – te amo

da te-a-me – team – te amo

Elena Corsino (1969) è traduttrice e insegnante. Ha tradotto opere di poeti e scrittori russi, tra cui M. Cvetaeva, I. Brodskij, F. Tjutčev, F. Dostoevskij. Dal 2017 conduce laboratori di lettura di poesie nelle scuole superiori.

Per la poesia ha pubblicato le raccolte Le pietre nude (Il Filo 2005) e Nature terrestri (puntoacapo 2013). L’opera presentata Graffiti è stata pubblicata nell’ottobre del 2018 da puntoacapo.

Bruno Di Pietro, da “Colpa del mare e altri poemetti”, Oèdipus 2018, nota di Laura Caccia - Sulla riva del dire

Sulla riva del dire

Sulla riva: dove la marea porta il respiro dell’origine e insieme la corrente del divenire. In particolare sulla riva eleatica dell’essere parmenideo. E, in generale, nelle acque in cui confluiscono sia il principio unitario sia lo scorrere del molteplice eracliteo. Nell’opera antologica di Bruno Di Pietro Colpa del mare e altri poemetti tutto questo resta sotteso, ma risonante nella figura archetipa del mare, «nei rumori dell’acqua sempre al ciglio / dell’essere del dire del non dire». In una poetica che trattiene il respiro ontologico nella sensuale e sensoriale adesione alla bellezza luminosa della realtà come nei suoi aspetti più intimi e nascosti, tanto che, rimarcato dalle parentesi, «(il reale si ama se è segreto)». Dove la riva accoglie i richiami oscuri del principio e la marea vi deposita, insieme all’incanto, elementi di dubbio sulla possibilità del pensiero e della parola, quasi ‘Velieri in bottiglia’, di poter davvero dire, se non la precarietà e l’inesorabilità del divenire.

Colpa del mare? La dialettica tra essere e divenire fa da sfondo, insieme alle contraddizioni dell’esistere, a quella che emerge in modo conflittuale e dichiarato tra un reale aperto alle sue antinomie e un sapere, al contrario, problematico. Dove il mare, da archetipo, si fa metafora: «Colpa del mare / del pendolare dubbioso / tra il frutteto in rigoglio / e l‘orgoglio della scienza». E dove il rapporto con la realtà passa dalla sensualità e dall’adesione alla meraviglia e alla dolcezza della natura mediterranea all’esigenza di utilizzare alter-ego e travestimenti per affrontare gli aspetti biografici e storici in opposizione agli abusi del sapere. Ecco allora le figure dell’eresia in campo matematico, quali Ippaso e Liside, e in quello teologico, quale Francesco Pucci. E le figure della transizione e dell’antipotere, incarnate dai poeti Massimiano Etrusco e Ovidio. Figure di confine. Sul ciglio. Sulla riva.

Questa poetica, insieme lirica e speculativa, musica di continuo lo stare sul bordo. Sull’orlo del principio e del confine. E se, a livello ontologico, anche qui tra parentesi, «(le parole confessano indigenti / la poca confidenza con il vero)» e, a livello esistenziale, «non trovano la strada / per dire quest’esilio», è alla parola che Bruno Di Pietro affida comunque il suo sentire. Una parola immersa nel respiro del mare, nel battito dei versi brevi, nel ritmo degli endecasillabi. Dove ragione e immaginazione, metafisica e metapoetica, etica ed estetica, al loro interno e nel rapporto reciproco, muovono i versi con lo stesso movimento, altalenante tra abbandono e ritorno, della marea.

Da: ELEATICHE

I

forse l’indisciplina degli eventi

forse l’incerto dire inesistenti

l’identico la trama la ragione

concedono alle volte un’occasione

ma com’è disadorno il divenire:

gettati alle correnti senz’appiglio

nei rumori dell’acqua sempre al ciglio

dell’essere del dire del non dire

cosa accadrebbe poi se il maestrale

venisse a dirti al termine del giorno

che il sentiero in fondo è sempre uguale

e non c’è altra via che del ritorno

VIII

la semplice struttura del reale

batte ogni giorno puntuale un chiodo

come a dire che il modo del male

è vicino allo sciogliersi del nodo

nella prossimità discreta della scelta

più dell’attesa di un fato onnipotente

per dirti quanto sia inadempiente

non superare la soglia divelta

così incolpa ogni tuo tergiversare

fra il battere dell’ora e il suo passare

ma non ti dice nulla di concreto

(il reale si ama se è segreto)

Da: COLPA DEL MARE

I

Mi dicevo

gli Dei possono niente.

Edificio colonne palatine

catturo il fuoco con le lenti.

Non mi accechino i tuoi occhi

Lampi irridenti

sulle opere

dei giorni.

VIII

Colpa del mare

del pendolare dubbioso

tra il frutteto in rigoglio

e l‘orgoglio della scienza.

Colpa della tua assenza

se il barlume di aprile

non lucida i capelli

di giallo di arancio

e costringe al bilancio

al conto del fare

e disfare il disegno.

Colpa dell’ingegno

che chiude le sere

fra poca luce

e un pugno di olive nere.

Da: CANTO DI LISIDE

IV

Amici morti per il fuoco

se l’acqua è inizio

ora interrogate il dopo

conoscete lo scopo

del pensare.

La cenere ha confuso il mare

deluso il cielo.

Il nostro era un viaggio terreno

e questa è terra di ulivi

di tramonto

terra di sale

da Elea a Metaponto.

Da: VELIERI IN BOTTIGLIA

(I)

i

di certo non mancavano i dettagli

costruito come eri nel pensiero:

amore senza pianti senza sbagli

chiuso in bottiglia inutile veliero

Da: AVARI FIORI

ii.

ma te li immagini i sofisti antichi

gravi pensosi sgranocchiare chele

senza quest’uva dolce questi fichi

traboccanti di resina, di miele

Da: PICCOLA SUITE

(Andante)

le parole non trovano la strada

per dire quest’esilio, lontananza

dalla luce che subito digrada

come evolve il suono in dissonanza

Bruno Di Pietro(1954) vive e lavora a Napoli esercitando la professione forense.

Ha pubblicato le raccolte poetiche: “Colpa del mare” (Oédipus, Salerno-Milano 2002)“[SMS] e una quartina scostumata” (d’If,Napoli 2002) “Futuri lillà”( d’If, Napoli 2003) “Acque/dotti. Frammenti di Massimiano” (Bibliopolis, Napoli 2007) “Della stessa sostanza del figlio” (Evaluna, Napoli 2008) “Il fiore del Danubio” (Evaluna, Napoli 2010) “Il merlo maschio” (I libri del merlo, Saviano 2011) “minuscole” (Il laboratorio/Le edizioni, Nola 2016) “Impero” (Oèdipus, Salerno-Milano 2017) “Undici distici per undici ritratti” (Levania Rivista di Poesia n° 6/2017) “Colpa del mare e altri poemetti” (Oèdipus ,Salerno Milano 2018) “Baie” (Oèdipus ,Salerno-Milano 2019).

È presente in diverse antologie fra cui: Mundus. Poesia per un’etica del rifiuto (Valtrend, Napoli 2008) Accenti (Soc. Dante Alighieri, Napoli 2010) Alter ego. Poeti al MANN (Arte’m, Napoli 2012) Errico Ruotolo, Opere (1961-2007) (Fondazione Morra,Napoli,2012) Polesìa (Trivio 2018, Oèdipus Edizioni).

Articoli e interventi sulle sue opere sono presenti in riviste e blog (Nazione Indiana, Infiniti Mondi, ClanDestino, Trasversale, Versante Ripido, Frequenze Poetiche, Atelier, Levania , Trivio , InVerso, Menabò, Poetarum Silva). E’ stato cofondatore con Gabriele Frasca e Mariano Baino della Casa Editrice “d’If” e socio della Casa Editrice “Cronopio”.

Rita R. Florit, da “Cardini”, La Camera verde 2018, nota di Laura Caccia - La rosa dei versi

La rosa dei versi

Si muove lungo le coordinate spazio-temporali che delimitano l’orientamento nel mondo Cardini di Rita R. Florit. Nel microcosmo, come nel macrocosmo. Nella realtà visibile, come in quella mitico-sacrale. Delineandone i riferimenti, sia fisici che meta-fisici, nelle due parti della raccolta, rispettivamente i punti cardinali nello spazio e le fasi stagionali nel tempo. Un ordine che cerca di dare voce alla complessità dell’universo e che viene declinato nei testi attraverso l’impasto di una materia, insieme, terrena e celeste, mitologica e divina. Tra le polarità opposte che coesistono nell’intero. Un intero non più indistinto, come l’essere primigenio, ma già condotto ad una visione umana e poetica che circoscrive il proprio mondo. Dove la ciclicità della rotazione cardinale e della successione stagionale evidenzia un continuo ritorno, poiché «dimorare è tornare».

Nella prima parte la parola plasma i cardini geospaziali, nel loro incessante creare e ricreare. Dalla luce aurorale di Oriente e del suo «oro nascente» all’ombrosità di Occidente e della sua «rosa occidua». Dal sole di Mezzogiorno e del suo «cromo-inferno» all’oscurità di Mezzanotte e della sua «notte cava». Colmando i versi di richiami alla grecità, all’induismo, alla mitologia norrena. E di camei di poeti, da Lucrezio a S. Beckett, da E. Dickinson a M. Zambrano, da S. Plath a E. Villa. Nella seconda parte la parola fa danzare le stagioni, in una complessa mobilità concettuale e linguistica, tra le parti in lingua occitana, i riferimenti a detti e leggende che riguardano la natura e ancora i camei di poeti, da Y. Bonnefoy a S. Heaney.

Le parole orientano? E la poesia, nel suo farsi stella polare? E i versi dei poeti, chiamati a divenire cardini essi stessi? Il linguaggio di Rita R. Florit, denso di rimandi e teso di continuo oltre quanto mostra, plurisemantico e multilingue, pare orientare in direzioni molteplici. Nella rosa dei versi dell’autrice e dei poeti convocati è come se il polo magnetico si spostasse di continuo. A costituire di volta in volta un perno di attrazione per terra e cielo, umano e divino, nel calamitare, da angoli prospettici diversi, l’origine e la fine, l’ignoto e il visibile, l’oscurità e lo splendore del mondo.

Da: CARDINI

Nel mezzo d’un universo che promana propaga e

prolassa centrifugo distopico disforico crudo anelito al che?

si dimena diradandosi dilatandosi ...

toh! sarà l’antaura che dilania, l’accetta nella testa;

l’occhio stroboscopico, bianca polpa del nulla; sarà l’insulso

schermo protervo stante il fibrodelirio,abbattuta volgendo al fuori

dall’ego-centro al quadrivio vede-va

(a) Oriente oro nascente perla perfetta soavità del(la)rosa

Aura Au-r-ora fionda sferza il neogiorno appena nato già

muore (1)

gravide grida nel chiaro

il coro greco sullo

sfondo sbiadisce l’arcana nyctadea amata dalla cicuta lei la sola

la perduta fuggita dalla casa del padre (2)

mattino cupola d’oro e lapislazzuli quando vaticinava a Delfi quae

tripode ex Phoebi, lauroque profatur (3) la ressa il soffoco

l’inascoltata voce

desolata cassandra

più a Est l’animale sacrale rumina micro-giungle

domestiche; Ganesh alla catena da secoli; Vembanad

stende il suo tanfo viola inedia invasiva liquefa scivola

nelle retro acque piatte, squarci di spazio tempo sulle

strade di polvere, scotomi.

Orienti dominatori sventrarono città fasciate;

onde prue protese polene; i lenti accecamenti

Mater-puella nell’abbaglio argento petraie, orde

scagliate nelle gole degli dei divoratori di luce

l’Athanatos dannato nei tuoi forzieri aperti.

[…]

Da: CES SONS SESONS

Vēr

Vēr primo vere invera

veritas, in vino no! in campo

in bosco in prato ego virido

mi irido rido

genera la terra i fiori

pori tutti fuori di sé

dal seno aperto sciamano

abhelas, reptilia, nòus anima-lia

en saut (1) in balzi in neve

di lanugine ver-tigine

tiepidi serici nidi

gemmano cori e mugolii

nugoli et nugae

arbor arbita arbitra Carnea

viridat e reti and thirsts

my nightly shadow feasts (2)

blu crudo incombe

arioso maggio d’erba voglio loglio

manger son blé en herbe (3)

Verno

Verno perno firmamentum

oldest seasonson endurci

gris in-tingo rame lingue ignee

camini pini querce noci

rovi torvi corvi neri eri

invasione di tronchi

mantelli folti di volpi latte

di lupe perdute galaverne

nevi solenni evi fondi fate

H’eman Kalash (1)

aquila chiôm-ata (2) coltre alata

vernis d’iverns (3) glace-soupir

te soit la grand neige (4)

Iarnă (5) - arnia del nero

in-chiostro signo in hoc

locus iste scoscesa

tana lana bianca vitalbe

ringhia scarno giaciglio falco

calco interno Verno.

Note

Cardini

(1) S. Beckett, Mal visto mal detto, Einaudi, 1986

(2) M. Zambrano, Chiari del bosco, B. Mondadori, 2004

(3) M. Zambrano, I Beati, Se, 2010

Ces sons seson

letteralmente ces sons dal francese questi suoni e sesons dal dial.

friulano stagioni, hanno simile pronuncia

Ver

(1) in occitano: api serpi nuovi anima-li in salto

(2)“e seti le mie notturne feste d’ombre” S. Heaney, Station Island,

Mondadori, 1996

(3) manger son blé en herbe, detto risalente al XVI° secolo: poiché il

grano acquisisce valore quando arriva a maturazione, chi mangia il

grano in erba dilapida il suo denaro

Verno

(1) Kalasha popolo di uomini liberi come si autodefinicono i Kefiri

dell’Hindu Kush, mai islamizzati, h’eman è l’inverno nella loro

lingua come hêman lo è in sanscrito

(2) Chiôm neve in greco

(3) Vernis è anagramma di Iverns che è inverno in occitano

(4) “te soit la grand neige le tout le rien” Y. Bonnefoy «La grande

neige», in Début et fin de la neige, ripreso in Ce qui fut sans

lumière, Gallimard, 1995

(5) Iarnă inverno in romeno

Rita R. Florit ha pubblicato "Cardini" (2018), “Nyctalopia" (2018), "Passo nel fuoco" (Premio Mazzacurati-Russo 2010), "Lezioni inevitabili" (2005). Più volte finalista al Premio Montano. Ha tradotto Louis Zukofsky, Ghérasim Luca, Joyce Mansour e autori contemporanei. Ha ideato e realizzato vari videopoemi tra cui: Inside me-mories (2018), Aestas (2016), Passionement (2015)

Daria Gigli, da “Una visita a Hölderlin”, Moretti & Vitali 2019, nota di Laura Caccia - L’epifania poetica

L’epifania poetica

Non si tratta propriamente di una visita, se pur letteraria, come precisa Daria Gigli in premessa a Una visita a Hölderlin. Appare piuttosto la scelta di assumere un punto di vista, tenere aperta una finestra, nel modo desiderativo del vedere, come specifico dell’etimo di visita. Così visitare è vedere: spalancare la visione su un mondo, attraverso lo sguardo del poeta tedesco. Un mondo sotteso all’apparenza. Dove il senso del divino, anche se smarrito, anche se difficile da afferrare, continua a permanere. Ad abitare le cose, pur essendone stato allontanato. Ed è uno sguardo insieme colmo di straniamento e di prossimità quello che muove le teofanie della raccolta, dove le varie manifestazioni del divino si fanno vicinissime, dalla complicità mitica degli dei greci fino all’epifania de ‘Il dio dentro’.

L’epifania di un dio che è vento, soffio, suono. Un’apparizione che trascina i nomi «a sorsi infocati» e insieme sussurra. E che, nel passaggio dalle teofanie mitologiche alle poesie sulla realtà, trasforma anche le cose in divinità. Così l’autrice ci mostra «l’occhio di neve come un dio», l’innaffiatoio verde che dorme nella nebbia, la pioggia che «ha incantato le persiane». Anche i luoghi fisici e antropici, dalla natura al museo, dalla biblioteca alla sala da concerto, appaiono risuonare di visioni d’altrove. Come quelli interiori, dove «Manca sempre qualcosa», «dove non sai chi sei», a indicare il bisogno di una presenza altra. E, ancora, come quelli letterari, dove scrittori e musicisti irrompono nel testo, lungo «le stanze come un sogno di Baudelaire», «in mezzo alla Tempesta di Beethoven» o nell’orchestra di un «Mahler metropolitano».

Nella sua epifania poetica, la parola di Daria Gigli porta in visita, e a vista, sia il divino che il sentire intimo, umano e personale. Dal riecheggiare delle figure archetipe e delle divinità mitologiche fino al vibrare dei temi esistenziali e letterari, riuscendo a condurre a manifestazione, secondo il concetto di alétheia rivisitato da Heidegger, le cose come entità del reale. Portando a presenza l’occulto, il mistero. Un disvelamento che la parola poetica può rendere possibile. In un percorso anche personale dell’autrice verso sé stessa. Muovendo dalla visione del mondo esterno a quello interiore. Dalle rivelazioni del sacro alle manifestazioni dell’inconscio e dell’onirico. Fino al volteggiare nel sogno del ‘Decalogo’ finale. In fondo ancora un’epifania. Ancora ‘Il dio dentro’. Poiché, ed è sempre Hölderlin a ricordarcelo, l’uomo è un dio quando sogna.

Da: UNA VISITA A HÖLDERLIN

Musa

Musa,

stanotte ti piace giocare con me

e ti diverte – ne sono certa –

la mia incapacità di leggerezza.

Tu sai le vicende della terra e del cielo stellato

e passi lieve:

puoi dirmi perché altro non so fare

che coniugarmi su confuse ossessioni,

siano anche – ora – gli occhi chiari

e visionari

di Wilhelm Kempff

in mezzo alla Tempesta di Beethoven?

Il dio dentro

Un dio a volte di notte

mi tiene compagnia,

mi sussurra all’orecchio tutti i tuoi nomi

e poi – un prestigiatore non potrebbe di più –

li trascina giù dentro

a sorsi infocati.

Sottovoce sibila una litania

e pasticcia malinconia in mania,

ossessione in beata visione.

Il teologo, turbato,

ha già pronta una definizione

che pare una diagnosi letale:

trasfigurazione consustanziale!

Ma lui, divelto il chiavistello della notte,

guizza via flessuoso in una maschera di luce.

Solo in certe mattine zitte zitte d’estate

siede su una panca di Borgogna

a masticar litanie,

le mani compunte in grembo

per un dolce scempio

e una cocolla pietrosa

calata fino in fondo

su un volto senza volto.

Da: UNA LEZIONE D’ORCHESTRA

Mahler metropolitano

Fagotto scordato di un fusto nano,

Mahler metropolitano

in un tristeroico azzurro di castello!

Porge l’oboe il la e verrà

verrà un accordatore

a intonare svariare emendare.

Non senti come scuote l’asfalto il corista?

Pare un rabdomante

in cerca di una vena profonda

che trovi infine nel baccano

l’armonia delle acque d’Oceano!

Da: IMPROVVISI

***

“l’allegoria del mito” recita il testo

e gelido rimane e impassibile

l’occhio di neve come un dio

***

guardami con occhi visionari,

fa’ che sia in questa mezza luce,

ti prego, chi non sono

***

minaccia giorno,

in un rapido gorgheggio tutto il buio d’inverno,

le stanze come un sogno di Baudelaire

Da: FUNAMBOLESCO MUSICALE

***

Manca sempre qualcosa

perché qualcosa sia,

nulla è mai

che niente importi,

le notti intere

e un giorno pieno mai.

Scivola di mano

la fiaccola alla sera

e cade

dove tu non vai.

Decalogo

Scrivi un rondò per Praga

o se vuoi, una ballata;

prendi il bastone e va dentro alla giuncaia

dove lirica fa rima con sterpaglia,

e tu buttala sulla brace universale

finché non fa più male.

Impara a vagare

dove non sai chi sei,

suona la glassarmonica

e coppa dopo coppa scoppiala:

bello è lo scoppio e il non restare,

come in sogno caracollare.

Daria Gigli, nata a Firenze nel 1949, ha insegnato Letteratura greca presso l’Università di Firenze. Si è occupata di onirocritica greca anche con un approccio psicanalitico, di retorica di età imperiale, ma soprattutto di poesia epica tardoantica nei suoi vari sottogeneri di poesia mitologica, cosmogonica, oracolare-teologica, innodica ed ecfrastica. Predilige lo studio della poesia a carattere filosofico e in particolare di tradizione platonica e neoplatonica. Oltre a numerosi contributi su riviste scientifiche nazionali e internazionali, miscellanee e Atti di convegno ha pubblicato i seguenti saggi:

Metafora e poetica in Nonno di Panopoli, Firenze 1985

La ‘Cosmogonia di Strasburgo’, Firenze 1990

Nonno di Panopoli, Le Dionisiache (Canti I-XII) Volume primo. Introduzione, traduzione e commento di D. Gigli Piccardi, Milano BUR 2003 (che ha avuto varie ristampe. Sua la direzione scientifica degli altri tre volumi che completano l’opera)

Giovanni di Gaza, Tabula mundi. Introduzione, testo critico, traduzione e commento a cura di D. Gigli, Alessandria. Edizioni dell’Orso (in corso di stampa).

Per quanto riguarda la poesia ha pubblicato la raccolta “Una visita a Hölderlin”, Moretti&Vitali, 2019.

Alessandra Greco, da “NT (nessun tempo)”, Arcipelagoitaca Edizioni 2020, nota di Laura Caccia - Per nodi e passaggi

Per nodi e passaggi

Le pagine di NT (nessun tempo) di Alessandra Greco si mostrano come luogo connesso e continuo di una ricerca linguistica articolata secondo i principi topologici e, insieme, di una scrittura desiderante in tensione verso la totalità. Una scrittura labirintica e rizomatica che non avviene su uno spazio piano, bensì su una superficie non orientabile, ottenuta modificando la pagina, e sé stessa, senza strappi né lacerazioni. Senza prima né dopo. Dove il movimento continuo non ha successione temporale. Senza sotto né sopra. Dove, per penetrare nel profondo, non si può agire rovesciando il visibile. Occorrono invece varchi. Passaggi psichici, esistenziali. Porte. Una ‘porta del passaggio’ che si declina, tra le altre, nella ‘porta profonda’ come in quella ‘del rifugio’, nella ‘porta della fenditura’ come in quella ‘del mutismo’.

Una scrittura che si prende perciò cura dei nodi critici e delle connessioni. Con un bisogno di sovrapporre sopra stati liquidi o indistinti, quali acqua, sogno o suono, precise reti di relazioni con grafi e nodi, ‘rami e archi’. Reti e nodi insieme topologici e quantici. A deformare la realtà, a cercarvi il reale nascosto. Un’esigenza che appare evidente nelle immagini prodotte dall’autrice, in apertura agli otto ‘settori-nodi’ in cui è articolata la raccolta. A mappare l’insieme così come ad affrontarne le zone ignote, non mappate. In modo che possa emergere una visione altra del visibile e dell’invisibile, dell’onirico e dello psichico, del desiderio e del mistero. Senza le prospettive separate del soggetto e dell’oggetto. Come fossero, questi, figure topologiche dove l’uno si deforma nell’altro. Così come si modificano e trasformano reciprocamente la corporeità e la coscienza, la vita e la morte, il compreso e l’inconosciuto, nei loro passaggi e nelle loro reciprocità e connessioni.

E la sfida, che ne consegue, appare il tentativo di portare anche il linguaggio a figura topologica, facendone deformazione continua, non solo strumento conoscitivo o poetico, ma esso stesso modificato e modificante l’apparire. Tra fluidità e nodi, la scrittura di Alessandra Greco introduce varchi e passaggi, consente transiti. Creando ponti e relazioni. Schiudendo porte di accesso. Aprendosi soprattutto all’inconosciuto e all’imprevedibile, in ogni tentativo di riconfigurazione o interpretazione che comporti «una rinuncia al ‘rifugio’ trovandosi sul limite di ciò che può venir compreso».

Da: porta del passaggio

(nessun tempo)

il corridoio limbico ha numerose porte che corrispondono ad altrettante possibilità

le porte sono chiuse

si osserva aprirle in successione e richiuderle senza varcarle

l‘osservazione di quello che c‘è oltre le porte non è pervenuta

apparentemente osservatore e osservato non hanno una reale possibilità di incontrarsi

altrimenti si produrrebbe l‘immagine

forse si incontrano e si dimenticano subito dopo forse si produce un‘immagine che

tuttavia non ricordano

non hanno immediata coscienza l‘uno dell‘altro perché la scelta viene sempre rinviata

ciascuna porta è bianca da un estremo all‘altro non si vuole essere simili

l‘esperienza insegna che per differenziarsi da qualcosa bisogna averne percezione

oltre le porte vi sono possibilità che l‘osservato si produca se l‘osservatore lo compone

deve poter mettere un riferimento lasciare una giacca un odore una storia

allora potrebbe svegliarsi e sapere di aver fatto un sogno che lo riguarda molto da vicino

--- -- - potrebbe parlarne - -- --- -- - --

Da: (SETTORE-NODO I) porta profonda

(BALEEN) lupo_struttura dell’abitare in superficie

• PARTE CHE DESCRIVE LA STRUTTURA ANIMALE

spazio parola forma accesso a

profondo baleen lupo Nūn et Mīm et

et lungo facciate forma enti evocate

fulgore igneo vampa fluente corpo forma parola

ombre passanti nel ritaglio di tutte le figure

dentro del bianco del giorno del nero della notte

tracciare. 3 evoluzioni off & vedere accesso a senza istruzioni per mostrare il rientro dentro corpo a incasso corpo entrata a natura tendineo connettiva erba e olfatto liquida messa se stessa in un frame quasi trema

nienet. varco in metropolitana sul circuito aperto dal corpo vedente al corpo visibile che ha fatto della voce risonanza in forma di profondo e altezza macchine dorso treni convessi all‘orecchio in rilievo di ossa e sinovie del corpo grande capacità di sistema filtro forma trachea e apparati tempie goût a goût pelle sistema dorsale e udito sequenza di tutte le figure di volo e caduta verso l‘immane fondazione de eredità et iter sagoma – vela di quello che resta

[…]

Da: (SETTORE-NODO II) porta communicans

Nodi

Contrario alla folgore che riceve l'istante, il silenzio sottomette il tempo.

Un nodo, in generale, deve avere tre caratteristiche:

la semplicità di esecuzione,

una buona tenuta,

la possibilità di essere sciolto agevolmente.

• NODO SENNEH

dicono che nel silenzio si nasconda sommessamente tutto ciò che è passato

teleidoscopio minuscola piccola ballata un piccolo giro nel bosco attraverso

praterie e ripidi sentieri miniatura fortificata nel cuore risolto quando ha lasciato

allora il distacco sul colore

l‘image – di quello che era prima – non corrisponde più alla sua descrizione

è un déjà vu

con moltiplicati rami e campi gruppo doppi

simula inquadrature di situazioni familiari nodature

(contigue al corpo in modo da

formare angoli

di spola sul retro verso della pelle) – l‘apertura si cangia e si assorbe

[…]

Da: (SETTORE-NODO VIII)al lato della carne_ramo aggiunto (pars addita)

nessun tratto di penna può percorrere senza salti una e una sola volta il percorso dei

sette ponti di Königsberg

la soluzione a questo primo problema di topologia fu data dal matematico Leonard Euler nel 1608

sarebbe stato necessario costruire un ottavo ponte una riconfigurazione

le riconfigurazioni non hanno sempre conseguenze prevedibili comportano una

rinuncia al 'rifugio' trovandosi sul limite di ciò che può venir compreso

--- questo approssimarsi – disnodarsi – frantumarsi ---- teorie delle frontiere e incidenti di frontiera ---- includendo in habitat ---- anche strettoie in cui non vi sia autonomia ---- mutando forma -- in ogni caso autoregolandosi con la rapidità del proprio tempo di pensarsi ---- ridisponendo ---- porosità ---- ché le diverse interpretazioni – a volte non si intendono – ---- – se si insiste eccessivamente si soffre

la colorazione indica di solito l’origine di una disarmonia

ci sono aperture immediate che lasciano passare con facilità altre porte vagliano nient‘altro che fili sottili come la seta i più piccoli cambiamenti

e questa continuazione

Alessandra Greco, Roma, 1969. Vive e lavora a Firenze.

Ha scritto Del venire avanti nel giorno, Libro Azzurro (Lamantica Edizioni 2019). La memoria dell'acqua_Grésil sur l'eau pour faire des ronds, silloge finalista al Premio Lorenzo Montano XXVII Edizione (2013), Opera Prima Poesia 2.0 (2014). Press Soundtrack_Colonne sonore dalla cronaca, racconti brevi, per i Quaderni di Cantarena (2012), ai quali l‘emittente Ryar Web Radio ha dedicato la puntata n° 26 della trasmissione Scritti Parlanti condotta da Stefano Ferrara (2013). Rabdomanti (2016), a contributo per il sito Descrizione del Mondo, Installazione collettiva d'immagini, suoni, scritture, a cura di Andrea Inglese. Couplets, Relazioni tra i recinti e l'ebollizione (2016) con le sonorizzazioni di Luca Rizzatello (soundcloud. com/couplets). La OT Gallery, spazio installativo virtuale, a cura di Giulio Marzaioli, ospita un suo contributo, International Date Line_Meridiano 180° (2014), sulla linea del 180° meridianoterrestre. Ha realizzato performance e letture con attenzione al suono e la sua ricerca si è estesa alla fotografia.

Ha ideato ed è tra i curatori del festival PartesExtraPartes, micro-rassegna di musica sperimentale, scritture e arti visive (Firenze, 2018-2019).

Suoi testi sono antologizzati in oomph! – contemporary works in translation / a multilingual anthology, vol. 2 (2018), nella traduzione di Marcella Greco, e in Poesia di Strada 1998/2017 (Seri Editore 2018). Sue scritture sono apparse in riviste e lit-blog tra cui “Carteggi Letterari”, “eexxiitt.blogspot.com”, “Nazione Indiana”, “Niederngasse”, “L‘Ulisse”, “Versodove”.

Marica Larocchi, da “Polveri Squame Piume”, puntoacapo 2020, nota di Laura Caccia - Nel vibrare della lingua

Nel vibrare della lingua

Una parola oscura e illuminata, profonda ed eterea, cosmica e prossimale, colma di sonorità e di visioni, quella di Marica Larocchi che, in Polveri Squame Piume, conferma il suo percorso poetico, introducendovi nuove immersioni nelle risonanze e nelle vibrazioni originarie del cosmo e del dire. Le dualità che, insieme ad elementi di fulgore, avevano caratterizzato, a partire dal titolo, le precedenti raccolte, tra le tonalità della parola e del mondo, gli elementi del macro e del microcosmo, lo splendore e l’impervio della materia reale ed esistenziale, qui si fanno tripartite e apparentemente più opache. In un’opera che mantiene lo stretto legame, intrecciato in precedenza, tra l’universale e il particolare, l’eco dell’enigma e la complessità del dire, ma che vi intensifica gli elementi di mutazione e di trasformazione.